GliOrsinonEsistono

- Home

- Calendario

- Cinema

- Gli Orsi non Esistono

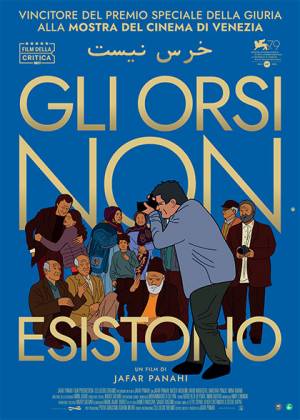

Gli Orsi non Esistono

di Jafar Panahi, Iran, 2022, 106′

con Bakhtiar Panjeei, Jafar Panahi, Mina Kavani, Mina Khosrovani, Naser Hashemi, Reza Heydari, Vahid Mobasheri

Trama

Rifugiatosi in un remoto villaggio rurale dell’Iran a pochi chilometri dalla Turchia, il regista Jafar Panahi sta dirigendo a distanza le riprese di un film realizzato oltreconfine. Nel villaggio Panahi è amato e rispettato da tutti, e pure lui ha sviluppato una certa simpatia per il contesto di cui si trova ospite. Le cose iniziano a cambiare quando un fidanzato furibondo accusa il regista di aver scattato una foto in cui la sua donna promessa scambia effusioni con un altro uomo

Regia

Jafar PanahiCast

Bakhtiar Panjeei, Jafar Panahi, Mina Kavani, Mina Khosrovani, Naser Hashemi, Reza Heydari, Vahid MobasheriGenere

drammaticoPaese di produzione

IranAnno di produzione

2022Durata

106′Premi

Premio speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.Calendario

Recensioni

Quinlan.it - Volente o nolente, e decisamente suo malgrado, da diversi anni il cinema di Jafar Panahi è diventato Jafar Panahi stesso e una costante riflessione sul fare cinema. Non potrebbe essere altrimenti. Perseguitato dal regime iraniano fin dall’ormai lontano 2010, tra condanne, arresti e limitazioni di vario genere alla sua libertà di movimento, il suo si è delineato a poco a poco come un inevitabile cinema di resistenza. È l’unico modo per continuare a fare cinema, nelle condizioni di vita in cui egli si trova a operare ormai da un abbondante decennio. Per le medesime ragioni è lui stesso a ritornare di film in film come protagonista centrale, accattivante e debordante, tenero e ironico.

il manifesto - No Bears – Gli orsi non esistono parla anche di questo nel senso che come ogni film di Panahi scompone e ricompone la realtà, l’umano, i conflitti, i paradossi; l’obiettivo è svelare quanto si cela dietro abitudini e sguardi pigri opponendo il dubbio alla certezza, il pensiero consapevole alla manipolazione. Alla scorsa Mostra di Venezia ha vinto il Premio della giuria, ma dalla prima proiezione era il Leone d’oro perché è un film magnifico, appassionante, divertente, di alta intensità che evitando compiaciuti accademismi (oggi tanto graditi) dichiara una scommessa: quella di chi senza vittimismi nelle immagini e tra le geometrie delle parole inventa un proprio spazio e prova a abitarlo.

cineforum.it - Il film è dunque un gioco di scatole cinesi, o meglio una serie di livelli sovrapposti, affiancati, montati in sequenza, in cui a dominare è l’immagine dello stallo, dell’impossibilità di oltrepassare i confini. Confini tra le nazioni, tra legge e violenza, ovviamente tra realtà e finzione. Panahi è il fulcro di tutto questo gioco, vittima quando è costretto a sottostare agli obblighi delle autorità; carnefice quando costringe i protagonisti del film a piegarsi al racconto; privilegiato quando da intellettuale di città osserva le cerimonie ataviche degli abitanti del villaggio. Il continuo gioco di svelamenti, di campi e controcampi, di scene al di qua e al di là del confine, riprende l’inesorabile rimpallo di responsabilità e libertà individuali che ogni regista vive nel proprio lavoro, così come ogni individuo negozia continuamente la propria identità rispetto alla comunità in cui si muove. Panahi insegue in questo modo la totalità del cinema, la gabbia che ogni film costruisce attorno ai luoghi e ai personaggi che racconta, replicando lo stato di prigionia e paradossale libertà interiore che vive da più di un decennio.

Nel cuore verde della Brianza a soli 30 minuti da Milano, 20 da Monza e 10 da Vimercate